CWキット

PFR-3と言うのはアメリカの「Hendrickes QRP Kit」から販売されている、7MHz、10MHz、14MHzの3バンドCW専用QRPトランシーバーキットのことで、その黄色いケースはCQ誌などで 見かけることがあると思います。 そのキットを手に入れたので、組み立てた感想などを紹介してみます。

スペックなど

スペックなどは、商品説明のページを見ていただく方が分かりやすいかな。 このPFR-3は、エレクラフトのKX-1ととても外見が似ています。でも違いは大分あると思います。KX-1を持っていないので間違っているところもありますが、私見としては、

・電源 12Vできっちり5W出る。もちろん作り方次第で少なくなるそうです。

・手動だけどアンテナチューナーが標準で入っている。

・周波数の設定は「UP/DOWN」キーでする。

・作製マニュアルが雑、と言うか簡素。

・資料が何一つ同梱されていない。ホームページからのダウンロードのみ。

・サポートは、Yahoo Groupsのメーリングリストがメイン。

とかな。

届くと・・・

ホームページから商品を購入します。支払いはPayPalでの支払いになります。クレジットカードとメールアカウントがあれば購入で き、日本にも発送してくれました。しかし、納品が遅い。ホームページにもアメリカ以外は数週間かかると書いてありましたが、ほんと忘れたころに届きます。 で、届いたのがこれ。 いきなりポストに投げ込まれます。 小さい・・・

そして、中身は。

これです。写真撮影のために包装材をとったのではありません。このまま入っていました。もちろん、緩衝材もありません。よくぞ無事に届いたものと誉めてやりたい気持ちになります。

ケースはネジ止めされていたので、とりはずして内容物を出します。

三たびびつくり。納品書も領収書も礼状も何も入っていません。ケースの中身は本当にこれだけです。しかも、電子部品は全て1つの袋にまぜて入っています。ICもFETもコアもネジも・・・・。これからが長い試練のはじまりです。

最初にすべきこと

今まで何度かキットを作ったことがありますが、こんなにパーツが雑然と入った状態で届いたのは初めてです。 キットづくりの 「教科書」には必ず決まり文句のように「内容物の確認をするように」と書かれていますが、まさにこのキットにはそれがあてはまります。準備するのは、IC やFETの保護に導電性のスポンジ、抵抗、コンデンサの整理に使う発泡スチロールの板、ターミナルやトロイダルコアを入れる小袋など手持ちの小物を総動員 して内容物をチェックリストにそって仕分けします。抵抗は、この時にきっちり測っておくといいと思います。

チェックリストに無いパーツが何点かあります。 つまり、欠品です。余分に入っているものもありますが、余分なものは「余分」の何もの でも無いので気にしません。すぐにホームページのアドレスへ欠品のメールをします。 返事はすぐにくるのですが、パーツはいつまで経っても届きません。致 命的な欠品が無い限り日本で代用品を探す方がいいのかも知れません。 私は、2度発注し合計3台のPFR-3を購入しましたが、最初の1台は抵抗が2本足 りないだけでしたが、2度目のものは2台ともコンデンサ、そして肝心なコイル用のワイヤが入っていませんでした。部品取りにと2台購入したのですが意味が ありませんでした。結局ワイヤは1台目の余りで組み立てをすることにしました。

ちなみに、入っていなかったワイヤは、#24、#28、#30番のものでこれらはAWG規格ですから国内でも捜せると思いますし、最悪 国産の近似品で代用するしか無いかも知れません。 ただ、幸運だったのは3台ともICやFETなどの欠品が無かったことです。ただし、不良かどうかは組み 立ててからで無いと分かりませんがね。

組み立て開始

パーツが揃っていれば、組み立て開始です。マニュアルは決してていねいではありませんが、全く分からないものでも無いのでゆっくり読み ながら進めれば大丈夫だと思います。全体的なポイントは、コアに巻くコイルです。全部で11個あります。大半は単純に指定回数巻けばいいのですが、いくつ かは途中にタップをとる必要があります。マニュアルだけでは分かりにくいので、ホームページにも紹介がありますがYahoo Groupsに参加して写真を見るのが分かりやすいと思います。時間ができれば、コイルの見本を作りたいと思います。

実際の製作は、いくつかのステップに別れていて、「smoke test」と言われるテストをして次に進みます。 私は、これで泥沼に入り1台ダメにしてしまいました。

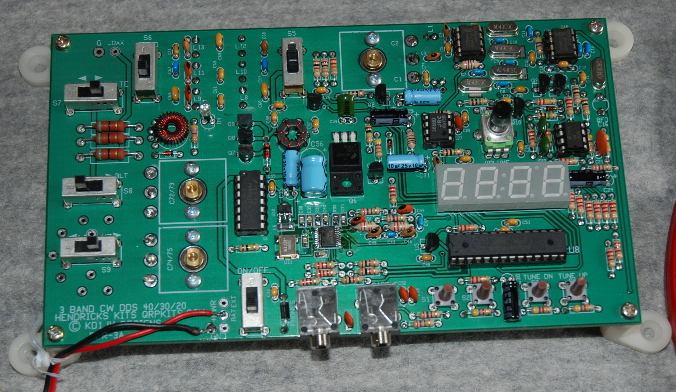

Group1 Microprocessor and display

取り立てて難しいところはありませんICやICソケットの足がまがっていると思うのできっちりと直しておくことがポイントですかね。誰 に見せるわけでもありませんが、抵抗は同じ向きに、コンデンサは後から値が見やすいような向きに付けました。実際にはヘッドホンとパドル用のステレオ ジャックの取り付けが難儀です。アース用のピンが大きいので穴に入らないのです。私は目の細かいやすりで削ってスムーズに入るようにしてからハンダ付けし ました。このジャックは、最後にケースから顔を出しますからちゃんと取り付けておかないと後で困ります。

また、LEDディスプレイの取り付けでは基板にぴったり合わせるのではなく少し浮かせるようにします。マニュアルでは、ハンダ面から1/32インチ出すとなっていました、だいたい2mm弱です。微妙な高さなので十分注意する必要があります。

Group 2 Receiver section

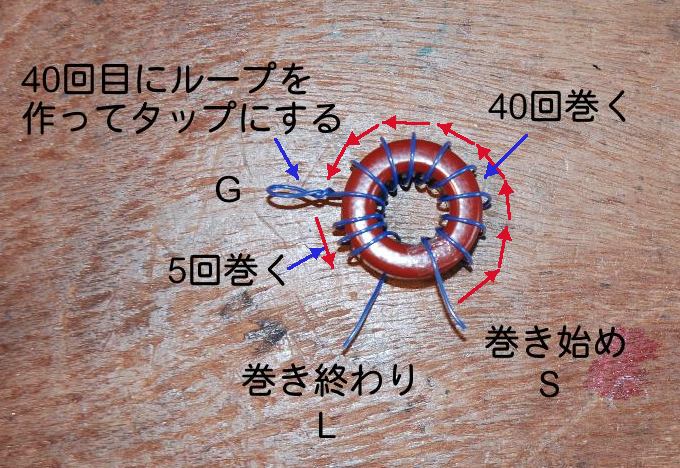

この組み立てが受信機の性能を決定します。ポイントはコイルです。小さいコアに40回も巻くので目がちかちかしますが、がんばって巻きます。

L1は単純に40回巻けばいいのですが、T1は途中でタップを作る必要があります。巻いたイメージはこんな感じです。

あくまでもイメージなので、コアやワイヤーが違いますし巻数も少ないです。

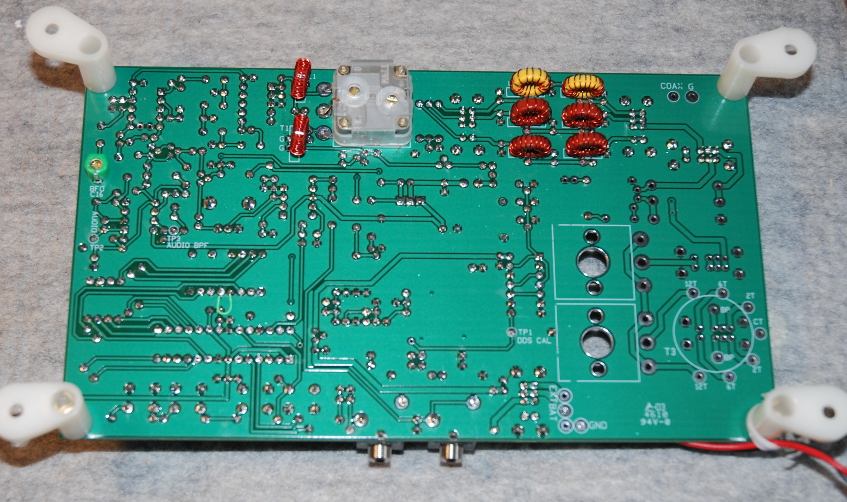

取り付けは基板裏のハンダ面からになります。これ以降、裏面へのコイルの取り付けが増えますから、なにかスペーサをつけてコイルに負担がかからないように工夫してください。

また、 Group1のステレオジャック同様な問題があります。それは、ボリュームです。端子自体はOKですが、固定用のタブの部分が大きすぎて入りません。ここも同様にやすりで細くしてスムーズに入るようにしました。

基板の上の方に見える緑の線と赤いワニ口クリップはアンテナです。このGroup2の製作で7MHzだけは聞けるようになります。

このグループでのsmoke testは十分注意してください。テストごとにリード線をハンダ付けしたりして使った場合ショートさせないようにしましょう。壊れます。

私見ですが、無理にこの調整をしなくてもいいのかなって思います。 あくまでも私見です。

Group 3 Transmitter section

いよいよ送信部の組み立てです。「L7」を取り付ける前にちゃんと動作テストをします。 これはしましょう。

ただ、このチェックでU8(74HC02)の電圧を測る時に何を使うかです。最初に使ったデジタルテスターでは規定の値を示しませんで した。なんと13番ピンは「-12.8V」ってなりました。 別なテスターで測ると2.4Vだったので良しとしましたが一瞬びっくりしました。

Group 4 Low pass filters

ここで巻くコイルは最終的な出力に影響しますから、十分に巻数のチェックをしてください。L10の位置ですが部品面とハンダ面と表示が違うのですが、これはミスプリです。パーツ面の表示を見てください。ってマニュアルに書いてあります。

Group 5 SWR bridge and balanced line tuner

Group4でトランシーバーとしてはできています。これ以降は周辺機器なので少し気楽になってもOKでしょう。ここまで組み立ててく ると残っているパーツも大分少なくなってきます。このセクションですべてのパーツ(抵抗とコンデンサ)はちょうどなくなるはずです。しかし、異変が。 1kΩが1本余ります、そして470Ωが1本足りません。パーツリストでは揃っていました。どこかで付け間違えたのでしょうか。何度も見直しました。結局 1kΩは1本余り、470Ωは2本必要だったようです。足りない470Ωは手持ちで代用しました。

SWR表示用のLEDの取り付けは、パーツ面からLEDのツバの下のところまでが約8mmにします。あまり長くするとケースに入れる時にLEDが曲がります。また短すぎると中にひっこんだようになります。定規を当てて慎重に取り付けます。

それとT2のコイルの説明は分かりにくいです。このコイルに関してだけ説明が少ないです。2次側の25回巻は#28線を約37cm用意 します。1次側は13cmほどで足りました。巻方は最初に1次側の5回を巻きます。これは、取り付け穴の内側の2つの穴にそれぞれつなぎます。2次側のコ イルは、上から巻きはじめて1次側の外側にそって巻いていきます。そして、上下の2つの穴にそれぞれ差し込んでハンダ付けします。マニュアルでは2次側の 巻が省略されているので分かりにくかったです。

そして最後の大物T3のコイルは本当に巻きにくいです。説明は・・・12回巻いてその上に6回、2回と重ねて巻くのです。実際は隙間に入れ込む形になります。

言い訳ですが、SWRチェッカーやアンテナチューナーを使わない(外付け)とした場合は、この組み立てはさほど神経質にならなくてもいいのかも知れません。たぶん・・・

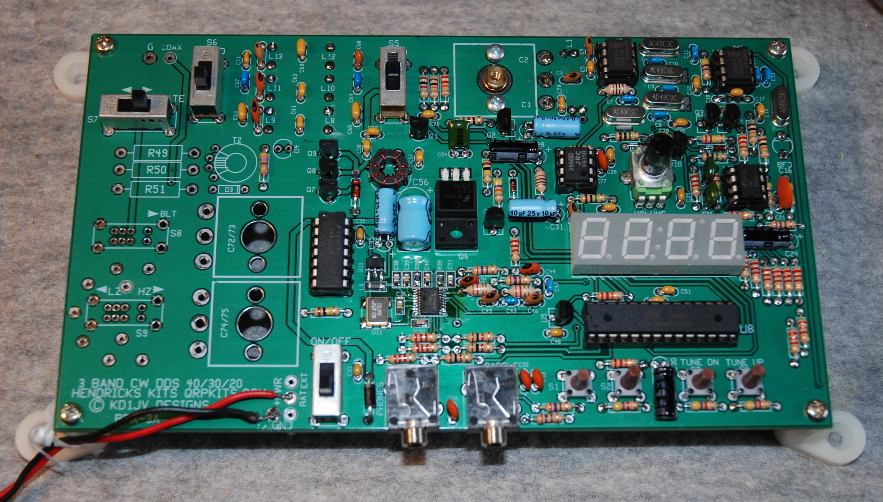

Final test

以上でメインボードの組み立ては終わったわけです。添付のBNCコネクタでも手持ちのMコネでもいいので、基板上の「COAX」と「G」に接続してパワー計とダミーロードを繋ぎます。

縦ぶり電鍵をパドルのジャックに差して電源を入れるとストレートキーモードになるのでテストが簡単です。キーダウンしてみてください。 もちろん、その前に説明書通りに書くスイッチをあわせておきます。私のものは、12Vの電源で40mで5W、30m、20mで5W以上でました。

デカールの貼り付け

なんと、この製品は「デカール」が付いています。デカールと言えば子供の頃作ったプラモデルに入っていまし た。水でふやかして貼付けるやつです。まだそう言うのがまだあるんですね、びっくり。さて、貼り方のポイントですが、小さすぎず大きすぎずに各パーツを切 り出すことです。一度に切らずに1枚ずつ切りながらすすめるとだんだんとこつが分かってきます。アンテナ切り替えなどのスライドスイッチとRX PEAKのデカールは中心部分を残したまま貼ります。この方が位置合わせが楽です。 乾いてから穴は切り抜けばいいのです。 RITの印しは位置があわせ にくいので事前に場所を確認しておくといいでしょう。とにかく切れやすいので慎重に進めます。貼り終わったら最低でも一晩乾燥させます。 そして、保護の ためクリアースプレーか何かを塗っておいた方がいいでしょう。 でも、デカールですからそのうち擦れて取れてくるでしょうね。 テプラの方がいいかも知れ ません。

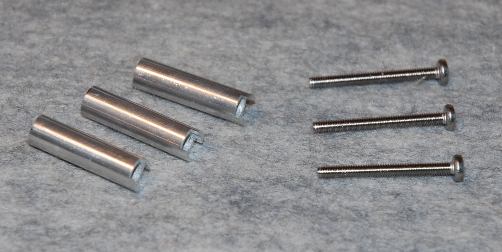

ナイロンスペーサについて

このキットには、3個のポリバリコンと1個のボリュームが使われています。ポリバリコンにはナイロンのス ペーサを使ってシャフトを延長するようになっていますが、このポリバリコンは回転が少し渋いのでよほどきつくネジ止めしない限り空回りしてしまいます。 今回6mmのアルミパイプで凹みのある延長シャフトを作り交換しました。これで安心してまわせます。 次は、音量調整用のボリュームです。これには、金属 製のキャップのようなものが付いていましたが、これも空回りします。マニュアルには、付けない方がいいと書いてありました。 確かに無くても回せます。 これは、つまみ無しとしましょう。

組み付けについて

さて、ケースのデカールもOKとなれば、最終組み立てです。この作業はケースをひっくり返しますから、うっかりするとデカールを傷つける恐れがあります。なにか柔らかいものでカバーして養生しておきます。

基板を取り付ける前に、トグルスイッチ、電源コネクターなど1度つけてみてチェックをします。 私は、最後に電源コネクターの穴があわなくて困りました。結局そのままの状態で穴を大きくしました。

基板を取り付ける前にデジタル表示の窓に赤いフィルターを裏から貼ります。テープかな。配線そのものは難しく無いのでマニュアル通りにつなげばOKです。

ケースの上部とそこの取り付けはネジ止めですが、さすがアメリカ製、インチネジです。これでは将来使いにくいと思い3mmのJIS用のタップに切り直しました。パドル固定用のネジも切り直しました。

そうそう、ゴム足が無かったので適当なものをケースの底に貼りました。

トラブルシューティング

このPFR-3に関してのトラブルや質問は、メーリングリストへ連絡しリストのメンバーからアドバイスをもらい対応することになります。実際の質問の大半は「パワーが出ない」と言うものが多く、対処法法も大体同じようです。

コイルをチェックする

PFR-3のコイルはリング状のコアにエナメル線を巻いて作ります。3回や5回ぐらいだと間違えませんが10回ぐらいになるとどうしても巻き間違えが出ます。何度も数え直すぐらいだったら、あっさりと巻直すのが近道です。

ハンダづけのチェック

初歩の初歩ですが、落とし穴もあります。コイルのエナメル線です。ポリウレタン系のワイヤーなのでハンダで被覆が溶けますが、これが不十分な場合があるようです。基板に取り付ける前に十分きれいにしてハンダメッキをしておきます。

電源をチェックする

パワーが予定どおり出ないからと言って電源電圧を12V以上にしてはいけません。不用意に12V以上にするとCPU等にダメージを与える恐れがあります。説明書にもあるように一般的な13.8Vの電源を使う時は整流用のダイオードを2個直列に繋いで電圧を下げます。

パワーメーターをチェックする

5Wと言うパワーを測定するのに20Wや200Wなどのハイパワーのパワー計をつないでも5Wなどの省電力を正確に測定できません。だいたい5Wと言うことで妥協する必要があるかも知れません。

簡単なことのようで、いざ自分のセットが規定の5Wにならないと心配になりますが、多少のバラツキも考慮しましょう。

総評

いゃー、作りごたえがありました。原理は簡単なんですが、意外と時間がかかりました。 使用感は、なかなかよさそうです。これからが楽しみです。